PFAS

einfach erklärt

PFAS, Gifte für die Ewigkeit?

Eine bildhafte Einführung für zivile Opfer ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse

Zur Stoffgruppe grenzflächenaktiver Substanzen (Tenside,) gehören zum Beispiel Waschmittel, einschließlich der guten alten Seifen (Detergentien).

Alle Vertreter dieser chemischen Verbindungklassen haben als charakteristische Gemeinsamkeit einen sehr ähnlichen strukturellen Aufbau.

Bildlich gesprochen läßt sich die prinzipielle Wirkungsweise von allen Tensiden durch ihre (sch-)längliche Form erklären:

Unter der Vielzahl bekannter Derivate, vor allem aus der Unterfamilie der Detergentien, gibt es (relativ) umweltverträgliche, und ungiftige Vertreter, vor allem, wenn sie biologisch gut und vollständig abbaubar sind.

Bedauerlicherweise kommen aber aus dieser chemischen Schlangengrube auch einige gefährliche Bestien, die mittlerweile in allen Bereichen der technisierten Zivilisation ihre Giftzähne zeigen.

Es handelt sich also zum Teil um sehr umweltbedenkliche, toxische, und für Mensch und Natur besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC).

Als größte und mittlerweile auch in der breiten Öffentlichkeit berüchtigte Übeltäter sind die Fluortenside (aus der Gruppe der PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) identifiziert worden, wobei PFOS (Perfluoroctansulfonsäure und PFOA (Perfluoroctansäure) die bekanntesten sind.

Es handelt sich bei PFAS und den dazu gehörenden Fluortensiden PFOS und PFOA um naturfremde, Menschen gemachte Chemikalien, die sich durch technisch sehr vorteilhafte Materialeigenschaften auszeichnen, und zudem eine außergewöhnliche Haltbarkeit aufweisen (Ewigkeitschemikalien), was die Hauptgründe für ihre breite Anwendung, sowie ihre teils unbeabsichtigte, jedoch sehr häufig auch verantwortungslose Verbreitung sind (https://de.wikipedia.org/wiki/Vergiftete_Wahrheit).

Kohlenwasserstoffreste (Bestandteile gewöhnlicher, althergebrachter Tenside) und Fluorkohlen-stofffragmente mischen sich nur schlecht, was man sich zum Beispiel in der fettabweisenden Wirkung (Lipophobie) von Teflon-Antihaftbeschichtungen nutzbar macht. Die industrielle Herstellung von Teflon (PTFE, Polytetrafluoroethylen) erforderte bis dato den wichtigstenEinsatz der Fluortenside PFOS und PFOA.

Der beim chemischen Herstellungsprozeß, also synthetisch angeheftete Schlangenkopf der Fluortenside hat dabei kaum einen Einfluß auf ihr fettabweisendes Verhalten, bewirkt allerdings, daß sie keineswegs wasserscheu sind. Sie sind somit als wasserlösliche Salze oder Säuren in der Lage „überallhin zu schwimmen“ sofern sie versehentlich oder fahrlässig in die natürlichen und kommunalen Wasserströme gelangen, um von dort, oder auch aus Konsumartikeln in biologische Stoffwechselkreisläufe aufgenommen und aufgrund ihrer vernachlässigbaren Abbaubarkeit und der extrem langsamen Ausscheidung aus lebenden Orga¬nis¬men sogar kontinuierlich angereichert zu werden.

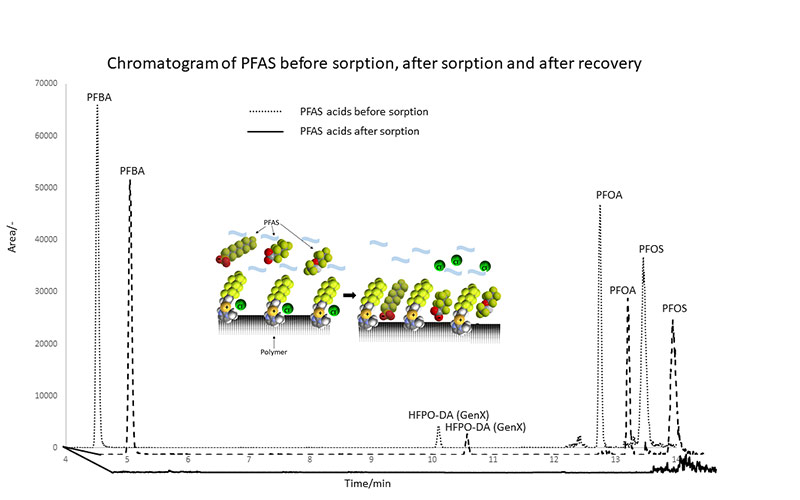

Um der durch Fluortenside verursachten Umwelt- und Gesundheitsprobleme Herr zu werden, vor allem im Hinblick auf Gewässersanierung, gilt die Kombination zweier getrennter Behandlungs¬schritte als Stand der Technik, nämlich zunächst einfangen und anschließend unschädlich machen. Die endgültige Entsorgung kann sowohl durch Vernichten (durch chemisch-physikalische Abbaumaßnahmen, siehe später), oder durch Recycling für künftig rigoros geschlossene technische Kreisläufe erfolgen.

Als Anreicherungsverfahren (“Einfangen“) stehen verschiedene Bindemittel (Sorptionsmedien, Rückhalteadsorber) zur Verfügung, mit Aktivkohle (GAC, granulated active carbon) als der am weitesten Technologie.

Die Sorption (man unterscheidet Adsorption und Absorption) ist ein physikalischer oder chemischer Prozeß, bei dem sich ein Stoff an einen anderen anlagert oder in diesen eindringt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es sich bei der Absorption um einen Transfer von Teilchen (in kleinsten Dimensionen (Atome oder einzelne Moleküle chemischer Verbindungen) in ein anderes Material handelt. Ein Stoff (zum Beispiel Ölbinder, absorbiert einen anderen im Inneren, während bei der Adsorption das Anhaften von Teilchen oder von chemischen Substanzen an der Oberfläche von Adsorbentien erfolgt. Absorption findet also statt, wenn Moleküle in ein sperriges Material übergehen. Die Teilchen diffundieren oder lösen sich in einem anderen Stoff auf (der sie absorbiert). Einmal aufgenommen, lassen sich die Moleküle nicht mehr leicht vom Absorptionsmittel trennen.

Dies trifft vor allem auch für den Einsatz von Sorbtionsmedien auf Basis von Aktivkohle zu, denn ihre Bindungsart unerwünschter Stoffe stellt im Wesentlichen einen Grenzfall dar, nämlich eine Mischform von Adsorption und Absorption, da der eigentliche Adsorptionsvorgang praktisch zur Gänze im Inneren vieler verzweigter Hohlräume der Aktivkohle stattfindet.

Speziell für Fluortenside und PFAS, die eine geringe Affinität (Tefloneffekt), also kaum eine Haft- oder Sorptionsbereitschaft gegenüber nicht-fluorierten Materialien aufweisen, läßt sich, bildlich gesprochen, Aktivkohle als (nicht spezifisches) Labyrinth auffassen, in dem sich die Fluortensid¬schlangen PFOS und PFOA, sowie ihre nahen Verwandten, verkriechen können:

Andere im Wasser unerwünschte, aber weitaus weniger gefährliche Begleitstoffe sind in der Lage, ebenfalls in die Poren von Aktivkohle einzudringen und bewirken als konkurrierende Adsorbate gegenüber den Fluortensiden eine Kapazitäts¬minderung, die aufgrund des früher erforderlichen Austauschs der Rückhaltefilter auch die Betriebs¬kosten erhöhen. Die mit PFAS besetzten “Schlupf-löcher“ in der Aktiv¬kohle sind somit als nicht wieder¬verwendbares Sondermüllkonzentrat zu betrachten. Wenn man dieses nicht abermals deponieren möchte, müssen die PFAS mitsamt ihrem Gefängnis durch aufwendige Verbrennungsverfahren unschädlich gemacht werden, da chemisch-physikalische Abbaumethoden nur möglich sind, wenn man der PFAS direkt, also in Lösung, oder in Reinsubstanz habhaft werden kann. Eine “Hinrichtung“ gleich im Gefängnistrakt ist also in diesem Falle nicht möglich.

Daher wird die Nutzung von Adsorptionsverfahren mittels lange bekannter Ionenaustauscherharze (IEX, ion exchanger), wie sie zum Beispiel auch zur Entfernung von Schwermetallen aus belastetem Wasser Verwendung finden, als vorteilhafte Ersatztechnologie beworben und weiter erforscht. Da sich Fluortenside prinzipiell von Ionenaustauschern wieder herunterlösen lassen, sind IEX auch wiederverwendbar. Die aufkonzentrierten Fluortenside können dann in getrennten Verfahren durch neu entwickelte Methoden, zum Beispiel Abbau durch Plasmaverfahren, vernichtet werden.

Wo der Kopf von Fluortensiden mit deren Schwanz verbunden ist, befindet sich in Bezug auf die chemische Bindungsstabilität eine Sollbruchstelle.

Diese Bindungsschwachstellen können noch am einfachsten für eine Enthauptungsmaßnahme, also einen ersten Abbauschritt zur Zersetzung von Fluortensiden ausgenutzt werden; je kleiner die Fragmente, desto unschädlicher die daraus entstehenden PFAS-Teile.

Wiegesagt, beim bloßen Kopf abschlagen verbleiben weiterhin problematische Bruchstücke, je kleiner man zerstückelt, desto harmloser die Abbauprodukte.

Um enthauptete Fluortenside vollständig zu “atomisieren“ sind besonders scharfe Klingen vonnöten:

Der (noch gar nicht so lange mögliche) Totalabbau von Fluorkohlenwasserstoffresten ist somit nur unter schwierigsten, technisch sehr harschen Bedingungen zu bewältigen; eine vollständige Vernichtung kleinster Restmengen erfordert zudem eine längere Verfahrensdauer, was vor allem in Durchflußverfahren realistisch nicht praktikabel ist. Wie eingangs erwähnt, ist daher die Kombination von Sorptionsverfahren mit anschließender, separater Entsorgung durch chemische und physikalische Abbauverfahren vorteilhaft.

Die bisher in der Praxis eingesetzten, klassischen Ionenaustauscher erlauben es, alle ionischen Tenside, eben auch Fluortenside wie PFOS und PFOA, adsorptiv, also an ihrer Oberfläche (Grenzfläche) einzufangen, wobei die Bindung aufgrund der elektrischen Ladung von PFOS und PFOA und den ebenfalls elektrisch geladenen Ionenaustauschern im Vergleich zu Aktivkohle stärker ist (Ionen sind elektrisch geladene Teilchen, aus denen auch Salze, mit etgegengesetzt geladenen Ionen aufgebaut sind.

Der Tefloneffekt der Fluortensidschwänze bewirkt allerdings dennoch eine geringe Einfangtendenz (Bindungsaffinität) bei Verwendung klassischer, marktüblicher Ionenaustauscher. Wiederum bewirken konkurrierende Adsorbate (Ionische Tenside auf Kohlenwasserstoffbasis, wasserlösliche Huminsäuren, pharmazeutische Wirkstoffrückstände) gegenüber den Fluortensiden eine Kapazitätsminderung. Neuerdings gibt es “IEX-Fangeisen“ mit speziellen (spezifischen) PFAS-Ködern, also Spezialharze, und analoge, beschichtete Trägermaterialien, die zwar aufwendiger herzustellen sind, aber sich durch überragend hohe Sorptionskapazitäten auszeichnen. Zudem ist diese neue Generation PFAS-bevorzugender Ionenaustauscher durch geeignete Regenerationsverfahren wiederverwendbar, was die höheren Herstellungskosten ebenso kompensiert, wie die dadurch mögliche prolongierte Einsatzdauer.